“Eu preparei esse fóssil durante dois anos. Mas, agora, pode ser que a gente nunca saiba que animal era esse”, disse à BBC News Brasil, com voz chorosa, a paleontóloga Beatriz Hörmanseder, uma das cientistas cuja pesquisa foi perdida no incêndio do Museu Nacional, no Rio de Janeiro.

Ela se refere a um fóssil de um pequeno crocodilo que viveu no Brasil há 70 milhões de anos, na região da Chapada do Araripe, no Ceará. Ela tentaria determinar, como parte de seu mestrado, a qual espécie pertenciam os ossos.

“Havia grande possibilidade de ele ser uma espécie nova”, lamenta.

“É raro para nós encontrarmos o fóssil completo de um animal, para compararmos com outros fósseis existentes. Esse exemplar tinha coluna vertebral, uma perna, um braço e parte do crânio, dentes pequenos e afiados. Era lindo. Tenho fotos, mas não é a mesma coisa.”

O fóssil estudado por Beatriz chegou a ser comercializado por traficantes de fósseis da região, conhecidos como “peixeiros”, mas foi apreendido pela Polícia Federal e passou a integrar o acervo do Museu.

Ele ainda não havia sido nomeado e identificado. Antes disso, precisava passar por uma preparação mecânica e química para ser manuseado – até porque, havia sofrido modificações feitas pelos traficantes, para vendê-lo mais caro.

“Ainda tenho alguma esperança de que ele esteja lá, já que ficava na Ala Sul, que pegou fogo por último. Mas eu usei uma camada de resina para protegê-lo, que não suporta temperaturas muito altas. Os ossos também são muito frágeis, se dilatam e se estraçalham no calor.”

Administrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o Museu Nacional tinha um dos mais ricos acervos de antropologia e história natural da América Latina, com mais de 20 milhões de itens.

Muitos deles eram exemplares únicos, como fósseis humanos e de dinossauros, múmias e utensílios de civilizações antigas.

Como parte da universidade, a instituição abrigava seis cursos de pós-graduação e a produção acadêmica de dezenas de pesquisadores vindos de todo o país, nas áreas de Botânica, Zoologia, Linguística, Arqueologia, Antropologia social e Geologia.

Muitas das pesquisas, no entanto, dependiam da consulta ao acervo do Museu que foi parcialmente destruído pelo fogo.

Além de fósseis como o do pequeno crocodilo pré-histórico, registros de culturas indígenas extintas no país e coleções inteiras de animais brasileiros podem ter se perdido. E, com eles, parte da ciência do país.

Animais perdidos antes de serem identificados

O biólogo Geovane Souza foi de Londrina, no Paraná, para o Rio de Janeiro, para perseguir o sonho de trabalhar com dinossauros no Brasil.

“Era o que eu queria desde criança, e só poderia fazer isso no Museu Nacional”, disse à BBC News Brasil.

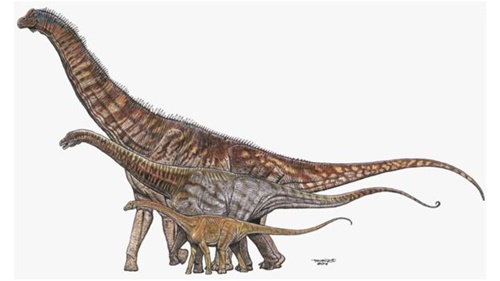

Ele gosta, em especial, dos grandes herbívoros Titanossauros, que chegavam a ter seis metros e altura e 20 de comprimento – e foram os maiores, já descobertos, a habitar a América do Sul.

No Brasil, foram descobertas onze espécies da família de titãs, como o Adamantissauro, o Brasilotitan e o Maxakalissauro – este último, exposto no Museu Nacional.

Em seu primeiro ano de mestrado, Geovane preparava o terreno para estudar a fundo fósseis de titanossauros recuperados no Mato Grosso, nas margens do rio Confusão, em expedições de 2003 e 2006.

“O sítio de onde eles vieram era um aglomerado de vários indivíduos que morreram e cujos ossos ficaram juntos. Já sabíamos que entre eles havia pelo menos uma espécie nova de Titanossauro, mas poderíamos ter até três”, explica.

Geovane iria analisar as ossadas para conseguir informações como a velocidade em que estes animais cresciam, sua dieta e sua idade quando morreram. Durante um ano, ele preparou lâminas com finas fatias dos ossos, que seriam examinadas no microscópio.

Nesta terça-feira, seguindo seu cronograma de produção, ele começaria a fotografá-las. O incêndio significa que ele não tem nenhum registro do material.

“A coordenação do curso já disse que vai me amparar legalmente, mas não dá para continuar minha pesquisa, porque não tenho mais material”, afirma.

Pelo menos um terço das quase 30 espécies de dinossauros descobertas no Brasil, segundo Geovane, estava no Museu. Ainda não se sabe o que pode ter sobrevivido ao fogo.

“É fundamental que as pessoas saibam que aquela instituição não era só um local para a visitação. Ela trazia muito para a ciência brasileira. E esse erro também é dos cientistas. Nós não divulgamos isso o suficiente.”

Família de dinos gigantes que ficará incompleta

Na noite do incêndio, a bióloga Kamila Bandeira permaneceu do lado de fora do Museu Nacional até 1h da manhã.

Em 2016, Kamila conclui seu mestrado, que era a identificação do maior dinossauro já descrito no Brasil até hoje, o Austroposeidon magnificus. Hoje com 28 anos, está vinculada ao museu desde os 14, quando começou um estágio voluntário de iniciação científica no setor de paleovertebrados.

Kamila agora está desenvolvendo sua tese de doutorado, que ela descreve como um “retrato de família” dos Titanossauros, grupo ao qual pertencem dois dos dinossauros do Museu Nacional, provavelmente destruídos: o Maxakalisaurus topaie o Gondwanatitan faustoi, “um nanico”, segundo descreve.

Sua pesquisa pretendia descrever a relação evolutiva entre os dinossauros desse grupo, com foco nos da América Latina. “Será que os brasileiros eram mais aparentados entre si? Estudos prévios já tinham mostrado que o Gondwanatitan era mais próximo de espécies da Argentina, por exemplo.”

Kamila estava investigando outros titanossauros em outras instituições. Tinha deixado o Maxakalisaurus topai e o Gondwanatitan faustoi por último porque eles “eram de casa”.

“Não sei quantas informações novas precisariam ser atualizadas dessas espécies, e talvez o mundo nunca saiba. Muita coisa sobre a anatomia desses animais ficou em branco. Faz muito tempo que eles foram descritos.” “Agora não vou ter um retrato de família completo. Vão faltar integrantes.”

Insetos únicos no mundo

Para pesquisadores de áreas como a entomologia – o estudo de insetos -, a perda de espécimes (peças individuais) de borboletas e besouros que estavam no Museu também é considerada catastrófica, mesmo que eles ainda existam na natureza.

“Alguns dos espécimes que estavam lá foram usados para descrever aqueles animais pela primeira vez. Isso quer dizer que qualquer pessoa que está estudando estas espécies tem que revisar aquele exemplar inicial”, explica o entomólogo Marcus Guidoti à BBC News Brasil.

“Se perdemos esses exemplares, mesmo que tenhamos fotos, a identidade dessas espécies fica inacessível na prática.”

Marcus é especialista em uma família de insetos chamada Tingidae, que tem algumas espécies usadas como controle natural de pragas agrícolas em países como a Austrália.

O Museu Nacional abrigava uma coleção de insetos que, segundo ele, era uma das melhores do mundo.

“Vi muitas coleções em outros países e posso garantir que parte daquele material só era encontrado aqui, na coleção Oscar Monte. Todo mundo que tinha dúvidas precisava ir lá ou mandar o material para lá. Não sei o que vamos fazer agora.”

A informação é corroborada por outros especialistas como Simeão Moraes, entomólogo e pesquisador da Unicamp, especialista em mariposas e borboletas. “Ali havia espécies raras, coletadas em ambientes que já não existem mais, provavelmente até extintas, o que torna essa perda irreparável.

De acordo com as informações que circulam entre os pesquisadores, os armários onde ficavam as coleções de insetos se quebraram e foram queimados quando o terceiro andar, onde estavam, desabou.

“Oscar Monte, o autor da coleção, faleceu na década de 1940, e desde então não havia surgido no Brasil ninguém que trabalhasse com essa família de insetos de forma consistente. Eu sou o primeiro”, afirma.

“Por isso, minha pesquisa foi muito afetada. Eu dependo muito de coleções de referência como aquela. Não sei o que será da pesquisa em Tingidae não só no Brasil, mas na América do Sul inteira.”

Línguas desaparecidas para sempre

Para a antropóloga Adriana Facina, a perda do acervo do Museu Nacional “é comparável à perda de uma pessoa querida”.

“No caso da área de Antropologia Social, perdemos cadernos de campo, entrevistas, fotografias, trabalhos desde os anos 1960. São histórias e de narrativas de pesquisadores que estudavam populações indígenas, camponeses, principalmente no Nordestes, migrantes”, disse à BBC News Brasil.

“O setor de linguística perdeu registros de línguas indígenas que não têm mais falantes vivos. Perdemos para sempre.”

Ainda não se sabe a extensão dos danos causados pelo incêndio, mas, no arquivos de Linguística, havia gravações de cantos indígenas feitas no final dos anos 1950, além dos únicos registros da localização de todas as etnias brasileiras feitos antes desta década.

Grande parte deles pertencia ao Arquivo Curt Nimuendaju, coleção de manuscritos e mapas feitos pelo etnólogo alemão Curt Unckel, que percorreu o Brasil estudando povos indígenas por mais de 40 anos.

Nas redes sociais, pesquisadores como o antropólogo Carlos Fausto examinavam as fotografias do incêndio e as imagens das redes de TV na esperança de encontrar indícios de que algo do arquivo foi preservado.

“Notem que o teto sobre o Larme e, se não me engano, sobre o CELIN onde está a coleção Nimuendaju não desabou. Não quero ser otimista, mas talvez tenha sobrado algo”, disse Fausto em seu perfil de Facebook.

Parte dos registros, segundo Adriana Facina, foi digitalizada e ainda está acessível, mas não o suficiente. “Há muitos anos tentamos verbas para a digitalização desse material, mas nem sempre conseguíamos.”

“Ainda não sabemos tudo o que se perdeu, mas o museu continua vivo em nós, vamos resistir e continuar nosso trabalho. Se a perda do museu é insubstituível, ele sobrevive em cada funcionário e pesquisador que está ali”, afirma.

‘Nem todo o conhecimento se perdeu’

Em meio às lamentações da comunidade científica, o egiptólogo Rennan Lemos, pesquisador-associado do Laboratório de Egiptologia do Museu Nacional (Seshat), acha que é preciso manter algum otimismo.

“Várias pesquisas em andamento de mestrado e doutorado vão ser muito afetadas porque deixamos de ter o acervo. Mas precisamos deixar claro que o conhecimento não necessariamente está perdido, porque existe um trabalho incansável feito por curadores ao longo dos anos”, disse à BBC News Brasil.

O Museu abrigava corpos mumificados de uma tribo indígena brasileira desconhecida, de povos nativos da Amazônia Equatoriana e de países andinos.

Além deles, o acervo continha um sarcófago de uma sacerdotisa do Egito Antigo, Sha-Amun-en-su, que foi dado de presente ao imperador D. Pedro 2º e jamais aberto.

“Não abrimos o sarcófago, mas sabíamos tudo sobre essa múmia, porque já havíamos feito tomografias computadorizadas dela e de outras”, afirma Rennan.

“Está todo mundo de luto e sofrendo. A materialidade das coisas se perdeu, mas o conhecimento não vai. Vamos ter que escrever as memórias dos cientistas. Precisaremos renascer das cinzas.”

Fonte: BBC.

Obs: As informações acima são de total responsabilidade da Fonte declarada. Não foram produzidas pelo Instituto Pinheiro, e estão publicadas apenas para o conhecimento do público. Não nos responsabilizamos pelo mau uso das informações aqui contidas.